Es muy importante conocer cómo aprende nuestro cerebro y por lo tanto el de nuestro alumnos para que el proceso de aprendizaje pueda ser óptimo. La Neuroeducación aporta una nueva visión sobre esto y nos proporciona objetividad.

Gracias a la Neuroeducación podemos saber cómo conseguir que nuestros alumnos obtengan un aprendizaje duradero en el tiempo y significativo. También podremos intervenir con antelación en las dificultades que puedan mostrar los alumnos en el proceso de aprendizaje.

Una de las funciones más importantes de un docente es acompañar al niño en su desarrollo y que pueda aprender de una manera sencilla y cómoda. Por ello, es muy importante que en el aula se respire un ambiente de confianza donde el error se considere parte del proceso y no algo que cause miedo al alumno.

La emoción, la metacognición, la creatividad y el pensamiento divergente, el arte y la música, el asombro y la curiosidad deben ser indispensables en nuestro trabajo en el aula. De esta forma fomentaremos la imaginación y la cooperación.

También serán indispensables la expresión corporal, el pensar para aprender y el juego. Estas herramientas serán útiles para el desarrollo físico y emocional del niño.

Todos estos principios en los que podemos basar las actividades que realicemos en el aula van a desarrollar la neuroplasticidad pero para ello debemos transmitir la mentalidad del crecimiento. Si esta está integrada la diversidad será aceptada y valorada.

- El proceso del aprendizaje significativo:

Existen diferentes tipos de aprendizaje:

1. Aprendizaje profundo: se ejerce frente al reto de dominar lo desconocido.

2. Aprendizaje estratégico: se realiza con la intención de competitividad, de ser mejor que los demás.

3. Aprendizaje superficial: se utiliza para evitar problemas como un suspenso o un castigo. Una vez aprobado el examen se olvida el contenido con facilidad.

Algo positivo es que en la actualidad se ha creado un nuevo objetivo pedagógico que es aprender a aprender. Debido a esto es vital conocer nuestra manera de aprender. Como ayuda disponemos del “rosco de aprendizaje” que refleja cómo es el proceso de parendizaje significativo y cómo debemos plantear las fases al trabajar con los alumnos:

1. Fase de activación: el objetivo es preparar al alumno desde un punto de vista emocional y cognitivo para el aprendizaje.

2. Fase de construcción: el alumno construye su conocimiento a partir de que recibe información procesada de forma activa.

3. Fase de consolidación: el objetivo es consolidar el conocimiento en la memoria de largo plazo.

4. Fase de evaluación: consiste en diagnosticar el punto en el que se está el alumno en su proceso de aprendizaje.

- Funciones activas del cerebro:

Estas funciones nos permiten ser capaces de planificar, organizar y prestar atención para realizar las tareas y ordenarlas. La mayoría de los investigadores coinciden en considerar como básicas la memoria de trabajo, la flexibilidad cognitiva y la inhibición.

El desarrollo de estas funciones nos permite realizar actividades más complejas como puede ser la resolución de problemas o establecer un razonamiento.

1. Memoria de trabajo: Es la memoria a corto plazo gracias a la cual podemos mantener y manipular información que es necesaria para la realización de tareas cognitivas complejas como razonar o aprender.

2. Flexibilidad cognitiva: Es la capacidad de cambiar de forma sencilla entre las tareas que realizamos, operaciones mentales u objetivos. Para ello es necesario el manejo de estrategias con las que nos podamos adaptar a situaciones inesperadas a la vez que nos liberamos de automatismos poco eficientes.

3. Inhibición: es la capacidad que nos permite controlar de forma deliberada conductas, respuestas o pensamientos automáticos cuando la situación así lo requiere.

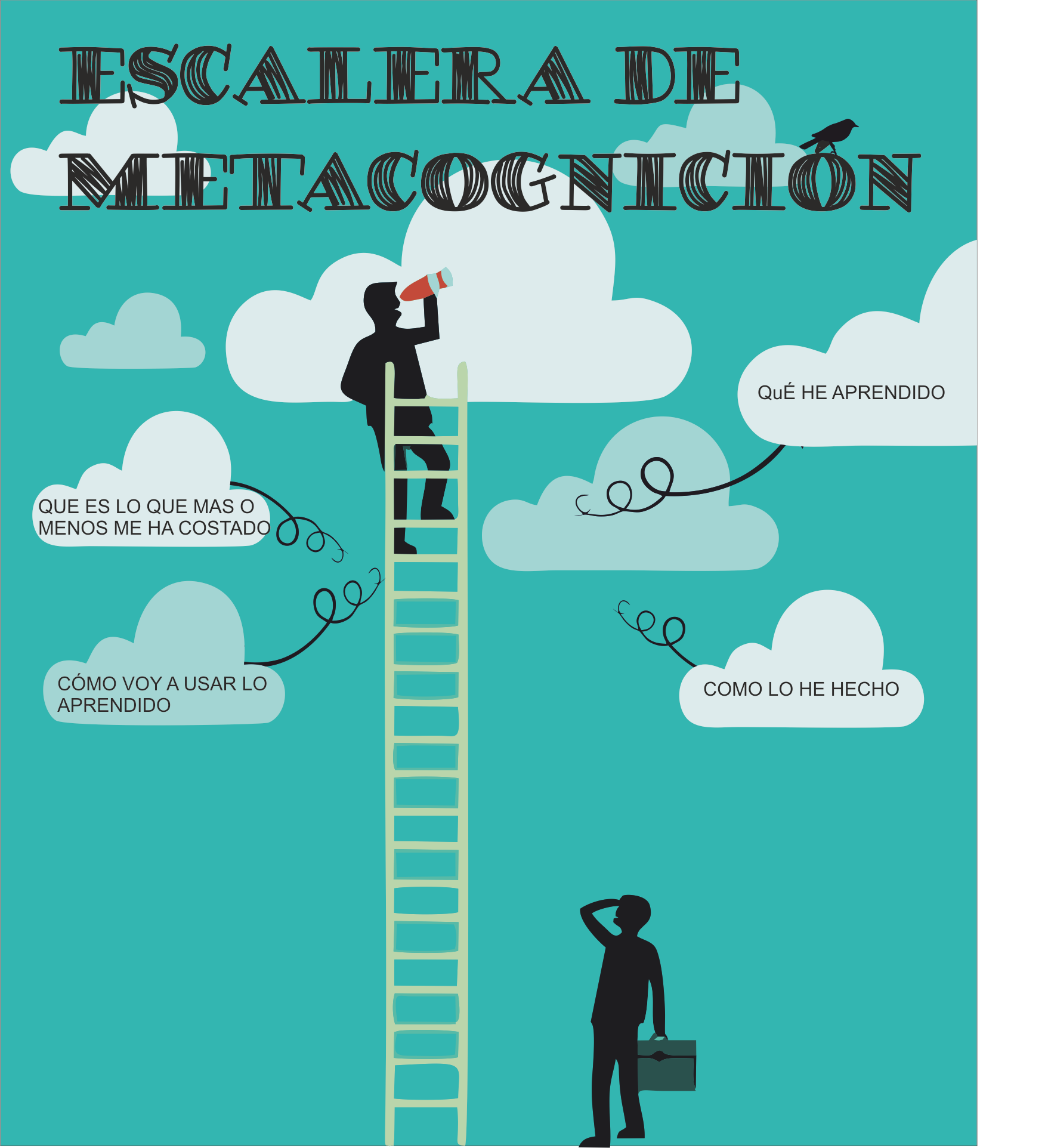

- La metacognición:

Esta palabra que puede parecer muy compleja define un concepto muy sencillo: pensar sobre tu propio pensamiento. Es simplemente hacerse preguntas como por ejemplo ¿cómo voy a solucionar este problema? o ¿he tomado la decisión correcta?

La metacognición se presenta en diferentes niveles que se organizan en la llamada escalera de la metacognición.

1. Primer peldaño: Cuando hacemos uso de diferentes tipos de pensamientos pero sin ser conscientes de hacerlo. Esto no implica ninguna metacognición.

2. Segundo peldaño: A veces utilizamos diferentes tipos de pensamiento con algo más de consciencia. En este peldaño ya aparece la metacognición pero simplemente nos limitamos a clasificar y etiquetar.

3. Tercer peldaño: En este punto guiamos nuestro pensamiento deliberadamente dándonos instrucciones a nosotros mismos. Esto ya implica pensar en el pensamiento para dirigirlo.

4. Último peldaño: Ocasionalmente pensamos en nuestro propio pensamiento y estas reflexiones implican examinar y reinventar la forma en la que pensamos.

Tras leer este artículo he podido reflexionar sobre la forma en la que aprendemos, pensamos y enseñamos. Desgraciadamente la enseñanza no suele centrarse en que el alumno desarrolle la metacognición y no da importancia al último peldaño de la escalera.

Los docentes deberíamos prestar más atención en el pensamiento crítico de los estudiantes y enseñarles a que relexionaran sobre el por qué de su manera de trabajar, de aprender y de resolver los problemas.

Espero que esto vaya cambiando con el tiempo y podamos dedicar tiempo en las aulas a tratar la metacognición reflexiva ya que es vital que los alumnos sepan controlar su propio pensamiento y aprendizaje.

Propuesta de debate:

¿Creéis que actualmente en las aulas los docentes suelen trabajar la metacognición con los alumnos?

Comentarios

Publicar un comentario